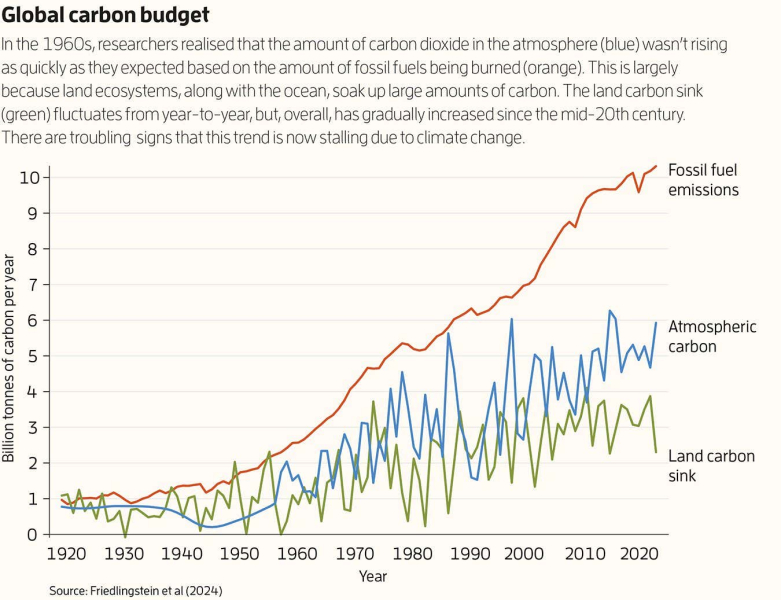

На протяжении десятилетий леса, луга и другие наземные экосистемы в совокупности поглощали до трети углекислого газа, который мы выбрасываем в атмосферу каждый год, но этот климатический буфер может разрушиться гораздо раньше, чем кто-либо ожидал

Противники изменения климата любят указывать на то, что растения процветают при повышении уровня углекислого газа. По их мнению, поскольку мы сжигаем ископаемое топливо, Земля станет более зеленой и благоприятной для жизни, чем сейчас, поглощая больше углерода…

Как это часто бывает с вводящими в заблуждение аргументами, здесь есть доля правды. На протяжении многих десятилетий наземные экосистемы, такие как леса и луга, быстро росли и, в целом, поглощали огромное количество CO₂ из атмосферы Земли.

«Поглотителей быть не должно. Все, что растет, умирает”, — говорит Скотт Деннинг, специалист по атмосфере из Университета штата Колорадо.

Тем не менее, открытие в 1960-х годах, что земля является чистым поглотителем углерода, стало огромным сюрпризом для экологов, которые ожидали, что количество CO₂, ежегодно удаляемого из атмосферы, будет уравновешиваться разложением или сжиганием.

Этот неожиданный подарок исторически устранял от четверти до трети выбросов CO₂, которые ежегодно производит человечество, что в некоторой степени тормозит изменение климата, пока мы не начнем действовать в правильном направлении.

Недостающее звено в рассуждениях сторонников изменения климата заключается в том, что этот процесс поглощения углерода не может продолжаться вечно. Экологические потрясения, вызванные изменением климата, в сочетании с физическими ограничениями Земли приведут к ее перенасыщению парниковыми газами уже в этом столетии.

К сожалению, есть признаки того, что мы уже приближаемся к этой точке. В 2023 и 2024 годах накопители углерода на суше, похоже, практически исчезли. В настоящее время исследователи изучают, как различные условия окружающей среды, от арктической тундры до влажных тропических лесов, влияют на это деликатное изменение баланса. Они надеются понять, действительно ли это конец поглощения углерода сушей на Земле и что можно сделать для его поддержания.

Поглощение углерода сушей

Вы можете представить себе эту раковину как большой плавательный бассейн. Вода в бассейне представляет собой примерно 4 триллиона тонн углерода, содержащегося во всех растениях, животных и микробах над землей и под землей, а также в разлагающихся органических веществах в почве. Углерод из атмосферы поступает в бассейн по мере роста растений, которые поглощают CO₂ в процессе фотосинтеза. Углерод также утекает из бассейна, когда организмы разлагаются или сгорают. Пока в бассейн поступает больше углерода, чем выводится наружу, этот цикл действует как поглотитель, который удаляет CO2 из атмосферы.

Сейчас это общеизвестно в климатических кругах, но когда это было впервые обнаружено, это было неожиданным и противоречивым. Отчасти это произошло благодаря точному подсчету содержания CO₂ в атмосфере, проведенному климатологом Чарльзом Дэвидом Килингом на станции на вулкане Мауна-Лоа на Гавайях. Получившаяся в результате знаменитая кривая наклона позволила исследователям выяснить, что, хотя концентрация CO₂ в атмосфере неумолимо росла из года в год, она росла не так быстро, как если бы весь CO₂, который мы выделяем при сжигании ископаемого топлива, оставался в воздухе. Так куда же девался CO2?

В то время уже было известно, что co₂ естественным образом растворяется в поверхностных водах океанов Земли. Итак, первоначально исследователи предположили, что это и есть поглотитель всего “недостающего” co₂.

“Первыми учеными, изучавшими углерод, были океанографы”, — говорит Дэвид Шимел из Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии.

Но вскоре простые модели показали, что даже обширные океаны не могут справиться со всеми этими трудностями, а это означает, что поглощение углерода на суше существенно помогает.

Однако экологам, изучающим экосистемы суши, было трудно с этим согласиться, поскольку растущие темпы обезлесения, разрастания городов и интенсификации сельского хозяйства, по-видимому, затрудняют поглощение углерода этими экосистемами. Это были 1970-е годы, эра Джони Митчелл, поющей о мощении рая, говорит Деннинг. “Они были уверены, что земля является большим источником углекислого газа”.

Существование просадки суши также противоречило представлению о том, что экосистемы стремятся к равновесию – что любой рост уравновешивается смертью. Идея заключалась в том, что “зелень растет, зелень умирает, зелень гниет, содержание CO₂ не меняется”, — говорит Деннинг. “Трудно было представить, как можно поддерживать рост растений быстрее, чем их отмирание и разложение на протяжении десятилетий”.

Однако именно это и происходило, как показали цифры. Исследователи использовали корабли и самолеты для уточнения своих измерений содержания CO₂ в атмосфере наряду с изотопными измерениями углерода и кислорода, которые могли бы проследить потоки углерода между поглотителями и источниками. Они объединили эти данные с данными о составе пузырьков старой атмосферы, захваченных в ледяных кернах Антарктики, и разработали более совершенные модели земной системы.

К 1980-м годам все данные указывали на постоянный сток углерода на суше, поглощающий около четверти CO₂, который мы ежегодно выбрасываем в атмосферу. (Примерно столько же, сколько сток углерода в океане). Без этого оседания суши, по оценкам одного исследования, опубликованного в 2013 году, на планете было бы на 0,3°C жарче.

Причины, лежащие в основе снижения, остаются предметом дискуссий, основные факторы, с которыми в целом согласны ученые:

Первый — это повышение уровня CO₂, которое усиливает фотосинтез в растениях. Этот эффект удобрения затем усиливается из-за загрязнения биогенными веществами, например, из-за стоков с ферм, богатых удобрениями. “Люди непреднамеренно вносят удобрения в биосферу”, — говорит Деннинг.

Другим фактором является восстановление лесов после того, как в предыдущие десятилетия они были вырублены или сожжены в сельскохозяйственных целях. Например, в регионе Аппалачи в США леса, растущие на бывших сельскохозяйственных угодьях, начали сильно сокращаться.

Наконец, быстрое повышение температуры в Арктике привело к увеличению продолжительности вегетационного периода и привело к тому, что некоторые районы региона озеленились быстрее, чем ожидалось.

Сельскохозяйственное загрязнение

Однако, в конечном счете, бескомпромиссная алгебра экологии ограничивает то, насколько эти факторы могут усилить поглощение.

Например, углекислый газ будет способствовать росту растений только в том случае, если у них будет изобилие всего остального, в чем они нуждаются. В то время как растения в теплицах быстро растут, когда в них много CO₂, эксперименты на открытом воздухе, в ходе которых деревья в реальных экосистемах подвергаются повышенному содержанию CO₂, показали более скромную реакцию. Это связано с тем, что они сталкиваются с другими стрессами, такими как недостаток воды или недостаток азота и фосфора в почве. Отчасти это может быть компенсировано загрязнением биогенными веществами, но оно сосредоточено вокруг объектов промышленного сельского хозяйства, где экосистемы быстро получают больше, чем могут использовать. Растущие леса поначалу сильно поглощают углерод, но по мере созревания они становятся менее интенсивными, а если их вырубают или тем более сжигают, то и вовсе становятся источниками CO₂, а не поглотителями..

Действительно, поглощение углерода на суше колеблется по причинам, которые не всегда ясны. В период с 2007 по 2016 год мощность поглотителя возросла до такой степени, что он ежегодно удалял около трети наших выбросов CO₂. По словам Питера Райха, эколога из Мичиганского университета, этот рост не был до конца понятен, и эксперты разделились во мнениях относительно будущих перспектив поглощения углерода на суше.

Однако, если учесть последствия изменения климата в расчетах, становится ясно, что снижение не может продолжаться вечно. Почти во всех моделях земной системы повышающий эффект поглощения CO₂ конкурирует с факторами стресса, обусловленными изменением климата, которые со временем усиливаются и разрушают снижение. Но предсказать, когда этот процесс прекратится, с какой-либо точностью сложно. “Я бы не решилась назвать точную дату”, — говорит Ана Бастос, климатолог из Лейпцигского университета в Германии.

Проблема заключается во все возрастающей сложности того, как изменение климата подрывает способность планеты поглощать углекислый газ. С одной стороны, чрезмерная жара в сочетании с засухой может вызвать стресс для экосистем и спровоцировать лесные пожары; с другой стороны, когда чрезмерная жара сочетается с обильными осадками, это также вызывает стресс, а также ускоряет процессы разложения, поскольку микробы процветают. В этом случае различные побочные эффекты могут еще больше ослабить очистку менее прямолинейными способами.

Например, лесные пожары не только мгновенно высвобождают большое количество накопленного углерода, но также создаваемый ими дым может замедлить рост, блокируя солнечный свет. В то же время в лесах умеренного пояса потеря снежного покрова может замедлить рост, подвергая корни воздействию непогоды. А в Арктике озеленению препятствует таяние вечной мерзлоты, из-за чего выделяется больше CO₂ и метана, поскольку микробы размораживаются и начинают активно действовать. Это таяние может даже повлиять на накопление углерода, дестабилизируя деревья, из-за чего они склоняются набок в “пьяных лесах”.

Существует множество факторов, которые смещают баланс от поглотителя углерода к его источнику. Подумайте о том, как наводнения в прибрежных лесах, усугубляемые повышением уровня моря, отравляют деревья солью. Или о том, что гибель животных, распространяющих семена, таких как приматы, сдерживает восстановление экосистем.

Несмотря на это, поглотители углерода до недавнего времени оставались удивительно устойчивыми к изменению климата. В неопубликованном исследовании Пьер Фридлингштейн из Университета Эксетера, Великобритания, подсчитал, что воздействие, связанное с климатом, привело к тому, что совокупная мощность поглощения углерода океаном и сушей с 1960 года выросла примерно на 15% по сравнению со сценарием без изменения климата. Аналогичным образом, в статье, опубликованной в августе, Шимель и его коллеги обнаружили, что эффекты, усиливающие поглощение, увеличили накопление углерода на суше примерно на 38 миллиардов тонн в период с 2001 по 2021 год, в то время как климатические факторы сократили его чуть более чем на 8 миллиардов тонн. “Но анализ заканчивается как раз тогда, когда мы вступаем в этот период, когда все становится немного сложнее”, — говорит он.

Экстремальные погодные условия

Как в 2023, так и в 2024 годах – двух самых жарких годах за всю историю наблюдений – предварительные результаты свидетельствуют о том, что экстремальные климатические явления почти полностью уничтожили накопление углерода на суше. В 2023 году объем поглощения был по меньшей мере на 50% меньше, чем в среднем за последнее десятилетие. Это было вызвано крупными лесными пожарами и медленным ростом растительности в северном полушарии в первой половине года, за которыми последовали экстремальная жара, засуха и пожары в бассейне Амазонки во второй половине года.

По–видимому, в 2024 году поглощение было еще слабее, достигнув самого низкого уровня более чем за десятилетие, но эти данные являются предварительными. Один из анализов показывает, что, в отличие от 2023 года, это произошло не столько из-за жары и засухи, сколько из-за жары и влажности, которые ускорили разложение. В любом случае, результатом стало рекордное повышение уровня CO₂ в атмосфере за один год, несмотря на то, что выбросы ископаемого топлива остались на прежнем уровне.

«Очень кратковременные экстремальные явления могут оказать огромное влияние на оседание суши”, — говорит Бастос.

Тем не менее, исследователи с осторожностью относятся к интерпретации резкого снижения уровня оседания суши всего за два экстремальных года как тенденции, особенно учитывая, что 2023 и 2024 годы были такими жаркими отчасти из-за сильного климатического явления Эль-Ниньо. Ричард Бердси из Центра климатических исследований Вудвелла в Массачусетсе отмечает, что десять лет назад, во время Эль-Ниньо, падение также резко сократилось, а затем снова усилилось.

«В этих цифрах так много неопределенности, что я бы хотел увидеть данные еще за несколько лет”, — говорит Райх. Тем не менее, он добавляет, что изменения вызывают тревогу и, возможно, могут стать похоронным звоном для land sink. “Это, безусловно, возможно”, — говорит он. “Я беспокоюсь, что это так«.

Если внимательно присмотреться к компонентам, поглощающим углерод на суше, то можно увидеть признаки долгосрочного снижения. Например, Мелисса Роуз из Института мировых ресурсов и ее коллеги обнаружили, что глобальный объем поглощения углерода лесами неуклонно снижается с 2001 года, в основном из-за обезлесения. В 2023 и 2024 годах лесные пожары привели к дальнейшему сокращению площади лесов до самого низкого уровня, по крайней мере, за два десятилетия, вызвав циклы обратной связи, которые ускоряют изменение климата. “Мы видим, что это происходит прямо на наших глазах и быстрее, чем мы думали”, — говорит Роуз.

“Очень кратковременные экстремальные явления могут оказать такое огромное воздействие на сушу“.

Аналогичным образом, в декабре 2024 года исследователи объявили, что впервые за тысячелетия обширная арктическая тундра превратилась из долгосрочного поглотителя углерода в долгосрочный источник из-за пожаров и таяния вечной мерзлоты. Между тем, тропические леса Амазонки уже более десяти лет балансируют на грани превращения в постоянный источник углерода. С 2021 года уровень поглощения углерода в океане также значительно снизился из-за беспрецедентной морской жары, хотя изменения менее драматичны, чем на суше.

Если в недалеком будущем поглотители углерода на суше действительно исчезнут, последствия для борьбы с изменением климата будут серьезными. Выполнение обязательств по выбросам в соответствии с Парижским соглашением, целью которого является удержание долгосрочного глобального потепления на уровне 1,5°C, зависит от сохраняющейся эффективности их поглотителей. Таким образом, потеря поглотителей раньше, чем ожидалось, будет означать, что выбросы в других местах должны сокращаться более быстрыми темпами.

Хорошей новостью является то, что существует множество эффективных способов спасти раковину или замедлить ее гибель – даже в условиях ускоряющегося изменения климата.

Константин Зонер, эколог по вопросам изменения климата из ETH Zurich в Швейцарии, говорит, что наиболее важными шагами являются защита, восстановление и управление экосистемами, именно в таком порядке. Если бы существующие леса оставались нетронутыми, моделирование предполагает, что максимальное потенциальное поглощение углерода составило бы 228 миллиардов тонн по мере достижения ими полной зрелости в течение десятилетий, что эквивалентно примерно трети наших совокупных выбросов углерода на сегодняшний день. Еще 87 миллиардов тонн можно было бы получить за счет восстановления лесов в тех местах, где они когда-то росли, за исключением городских центров и районов, которые в настоящее время используются для ведения сельского хозяйства.

Кроме того, по оценкам Ичуня Се из Восточно-Мичиганского университета и его коллег, более эффективное управление экосистемами может увеличить поглощение углерода на суше на несколько миллиардов тонн в год. Это предполагает предотвращение крупных лесных пожаров путем проведения предписанных выжиганий, внедрение экологически безопасных методов ведения сельского хозяйства, таких как покровные культуры и ротационный выпас скота, а также более рациональную заготовку деревьев.

“Возможностей много, но каким-то образом это должно стать частью нашей экономической и политической системы”, — говорит Райх.

Ближайшие годы могут оказаться решающими для этих огромных потоков углерода по всей Земле. Если мы хотим сохранить неожиданный дар в виде наземного поглотителя углерода, то мы должны прекратить “лишать себя союзников, которые у нас есть”, – говорит Зонер, — и попытаться еще немного опередить рост, опережающий смерть.